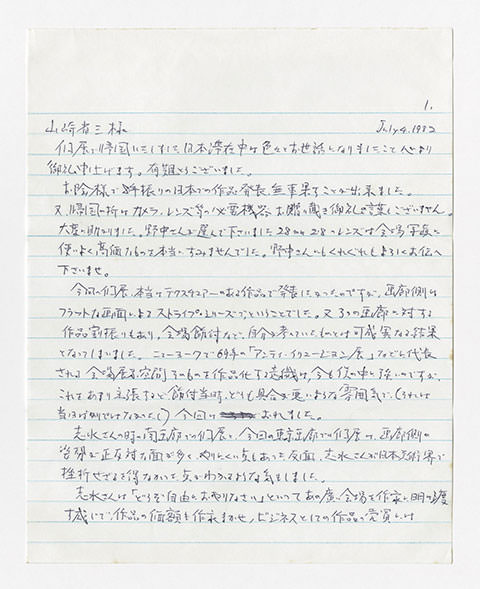

Sep. 25. 1977.

1977.9.25

山崎省三様

御無沙汰お許し下さいませ。先日は早々と御送金下さり有難とうございました。ニューヨークえの送金、御手数をお掛けしていることゝ思い、恐縮いたしております。何分よろしくお願い申し上げます。

バケーション中、ゆっくりとお手紙しようと思いながら、海へ行ったら、なにか、疲れてしまい、なんとなく、ぼんやり過してしまいました。

今月は展覧会の谷間というか、まったく何もありません。シヤニック展。ホイットニーの各展覧会も、たいした展覧会ではありません。シーズンが本格的になるには、後一週間といったところです。

パイクさんは、こゝ数年、ニューヨークでの活躍が目立ち、今年が、おそらく、そのピークでしょう。もっとも僕は、本当は彼の作品が良いと思った事はなく(60年代始めから ジョン・ケージーの演奏会の休憩時間にロボットを動かして見せていた頃より、かなり良く 彼の作品は見ているのですが)。最近の映像作品では大変達者になって、”前衛的”的で見た目がきれいで、13チャンネル(WNET、教育番組)でも人気者といえるでしょう。ジョン・ケージー、マース・カニングハム等の、知遇を得た事のチャンスにあくまで執拗にくいさがり、又、テレビという媒体に対して非常に早い時期にツバをつけたといったところと、それをあくまでおしとおしたというねばり強さが彼の強みでしょう。ちょうど新しい動向がまったくとだえた眞空状態であるニューヨーク美術界、作品の良し悪しよりは、がむしゃらに長年おしとおして来た人達が浮び上る時期であるとも言えるでしょう。他国人である我々には、まさに、あつかましい押しの一手が必要なのであり、その点 つくずく、自分の弱さを感じさせられます。映像作品が アートのジャンルとして確立された現在、やはりパイクさんは、ビディオ以前から フィルムとは違った映像作品というものを、もっとも早く手掛けて来たという点で、その世界のまさにパイオニアである事に異論はありません。(それでも僕は、パイクさんは、人のふんどしで相撲をとっている作家だと思うのです) むしろ、日本が彼を、美術雑誌で取上げる段階以上には手を付けたがらないということの方が、おかしいのでしょう。日本のいつものパターンで、そろそろもうピークを過ぎる頃になって、世界の反響をたしかめながら、画廊などが取上げはじめることになるのでしょう。

本当は、南画廊のクリストでも、あまりに遅過ぎるのです。僕は、クリストは、1969年、オーストラリアの海岸を包んだ時点がピークで、それ以後は実質的には、なんの発展もないのではないかと思っています。

さて、僕の展覧会ですが、西武の方は、この前にも書きましたように、実にあいまいな状態で、ことわるというのでもなく、さりとて、何時と、会期をきめてくれる程の具体性を持ち合せているわけでもありません。

実際のところ、西武の企画する展覧会が規模が大きくなってしまい、一方、やはり、デパートのミユジアムという点で観客動員数を大変気にするという内情が、最初に構想を立てた時点での理想主義的な企画を行うことが大変むつかしくなってしまったということを、紀国さんを始め、ミユジアム関係者が口にします。東野さんの展覧会が成功すれば、一つの突破口になり得るかも知れないというようなこともあるようです。

おそらく、僕や、桑山君の場合、(荒川君は近々、実現するはこびとなりそうです。) ミユジアムがオープンする前に約束してしまった(口約束ですが)ということが、紀国さん達にとっては、「困ったこと」になっているのではないかと思います。しかし、一応約束したことですし、紀国さんも「約束をことわるというようなことではなく、具体化えのめどが立たない」といっているのですから、これは、これで、あまり無理矢理におしまくらないで、チャンスを伺った方が得策かとも思っています。もっとも、あまり、だまっているとうやむやにされそうなので、年に、一度か、二度は、打診して見ることにしています。いずれにしても南画廊で、2回目の個展を開きたいところですが、西武の展覧会がすんでいれば問題ないところも、今のような状況ですと、いかにも、西武での目処が立たないから、南画廊で、というようにとられがちで、そのようなニュアンスになれば志水さんもへそを曲げるでしょうから、なかなか、むつかしいところなのです。もっとも西武の件は、最初から、志水さんに話を通してありますし、西武展は、それとして、南の次の個展を開きたいという意向はその時点ですでに志水さんにも伝えてありますので、今年中にでも、新作が具体的な、一つの方向を示すものとして まとまった時、その作品スライド、作品発表えの僕の姿勢などを書き加えてお願いして見ようと思っています。出来れば来年と思っていますが、どうしても急がなければならない理由もありませんので、ちょうど5年目ということで 79年でも良いかなと思っています。5年目ぐらいが 一区切りとして新しい発展を発表して見たいということは、志水さんにも前に書き記しましたので。どうしても日本にちょっと帰って始末しなければならない事もたまっていますので、来年一度短かい期間帰国したいのですが、その時、展覧会が一緒に出来れば、本当に一番良いのです。この前のように1年間日本に居るという事は、もうこれから先、当分はないと思います。

ニューヨークでの事を、一度 文にまとめて見ようということは、何時も考えながら、まるで具体的に動き始めることが出来ません。写眞のネガも厖大な量になってしまい、なんとかしなければと思っています。そう思いながらも、毎日毎日があまりにも早く過ぎてしまい、美術手帖の海外欄のように、どうしようもなく〆切に追われゝば、やっと、どうにか書くといったところです。作品も、文も、写眞も、まったくの未整理で、なんとか、根本から生活体系も変えなければ、何時までたっても同じことで、このまゝ、コロッと死んでしまえば、まったく、なにもかにも、ばらばらの未整理のまゝだと、この頃ふと、そんな不安も感じます。ニューヨークの事を文にして見るのは、今年、77年。少なくとも80年、あるいは、僕がニューヨークへ来たのが61年だから、81年まで、じっくり見て、ニューヨークの20年間をかえり見ても良いのではないかと思っています。もっとも 60年代と70年代は一緒には、出来ないでしょうが。

それより、本当は、現在僕に興味があるのは、前に一度芸新でやったイサムさんとの対談を発展させたものです。イサムさんは、戦前からのアメリカ現代美術の動向を、ヨーロッパとの関連の上で、冴えた目で今でも語れる最後の証人のような存在ではないかと言うような気がします。気がむかなければしょっちゅうをおこりますが、僕は、たまたま、おこらしても平気な立場にいますし、イサムさん自身が書いた自伝を軸に イサムさん個人の作品とともに アメリカのアートの流れを含みこんで、イサムさんから語らしたら、といったことです。ブランクーシーや、ゴーキーやのことで、あまり人には言っていないことが まだ、たくさんあるはずです。もっとも 実際にやろうと思うと、何か具体性がないとなかなかインタビューを始めにくいし、いざはじめれば、これは書かれては困る、あるいはいけない、ということが出て来て むつかしいことゝ思いますが。—— いずれにしても テープに言葉をとっておきたいということは、いつも念頭にあるのですが、それとなく毎日が過ぎ、そのうち、失礼ながら、イサムさんが死んでしまってはもうだめだし、僕が先に死ぬかも知れないと、少々、あせる気持もあるのですが、このまゝでは、あまり実現の可能性もありません。

なにか、思い付きのようなことを羅列してしまいましたが、こんなことよりは、まず自分の作品のことの方が重要です。もう数ヶ月も出来かけのキャンバスが先に進みません。作品がなかなか出来ない苦しい時期です。それこそ、79年の作品発表が、やっとかも知れません。

では、又、お手紙いたします。

御家族の皆様、斎藤様、芸新の皆様にくれぐれもよろしくお伝へ下さいませ。

この手紙、読返して見て、なんら、発展性のないことばかり書いてあるようで まったく恐縮です。

近藤竜男

追伸、 斎藤様へ同封の手紙、お渡し頂ければ幸です。

Related Item

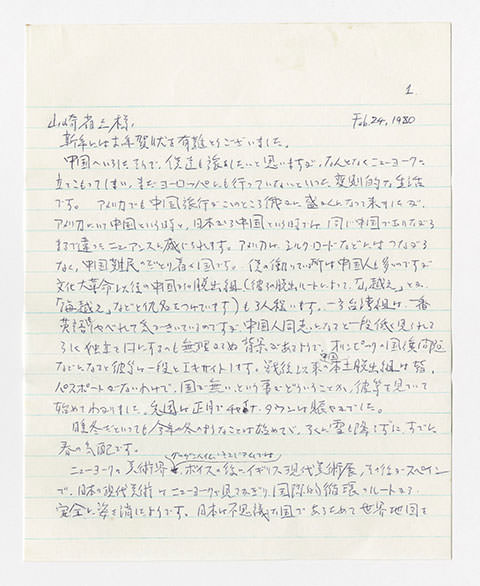

1980.2.24

Tag

Noguchi’s Imaginary Landscapesアンドレ・エメリッヒ・ギャラリーイサム・ノグチグッゲンハイム美術館ジャクソン・ポロックデイビッド・スミスバーネット・ニューマンペース・ギャラリーホイットニー美術館ポップ・アートレコード前田常作南天子画廊南画廊志水楠男東京画廊東野芳明現代美術芸術新潮荒川修作